「委託倉庫」とは、企業が自社で倉庫の管理を行うのではなく、外部の専門業者に丸ごと倉庫業務を委託できるサービスです。物流の効率化やコスト削減を目的に、多くの企業が委託倉庫を利用しています。

本記事では、委託倉庫の基本的な仕組みから、メリットやデメリットを踏まえ「どのような企業が倉庫を外部に委託すべきか」について解説します。また代表的な倉庫サービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

委託倉庫とは

委託倉庫とは、外部の専門業者が運営する倉庫のことです。委託倉庫の具体的な業務内容は、荷物の入庫、出庫、在庫管理や商品の梱包作業などが挙げられます。

自社倉庫と委託倉庫には、主に以下のような違いがあります。

| 自社倉庫 | 委託倉庫 | |

| 所有・運営主体 | 企業が自ら所有または賃貸し、運営を行う倉庫 | 外部の倉庫事業者が所有する倉庫 |

| コスト構造 | 初期投資(倉庫の取得・設備投資)が必要だが、長期的には固定費として計上され、ランニングコストを抑えやすい | 初期費用はかからないが、利用するたびに保管料や出荷作業費など一定の費用が発生する |

| 柔軟性 | 運営方法を自由に決められるが、急な事業拡大や縮小に対応しづらい | 利用量を調整できるため、繁忙期・閑散期の変動に柔軟に対応できる |

| 業務負担 | 倉庫管理や出荷業務を自社で行う必要があり、専門人材の確保や運営ノウハウが求められる | 倉庫事業者が業務を代行するため、自社のリソースを本業に集中できる |

| 物流品質 | 自社独自の基準で管理できるため、品質や納期のコントロールがしやすい | 物流の専門事業者が運営するため高度な物流ノウハウや設備を活用できるが、管理を委託する分、運用面での制約を受ける場合がある |

| 企業の信用・ブランド価値 | 自社で在庫管理・発送を行うことで信頼性が高まり、ブランド価値向上につながる | 自社倉庫ほどのブランディング効果はないが、物流のプロが対応するため、サービス品質の安定性が期待できる |

委託倉庫には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。そのため、委託倉庫を利用する際には、これらを理解した上で運用することが重要です。

近年、EC需要の拡大を背景に、委託倉庫を活用する企業が増えている傾向です。次章では、委託倉庫の必要性について詳しく解説します。

委託倉庫が必要となる背景

近年、EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化に伴い、自社倉庫で物流業務を行う企業では人手不足と荷物量の増加が大きな課題となっています。そのため、既存のスタッフや自社倉庫のキャパシティでは、増加する需要に十分に対応できなくなっているのが現状です。

そこで、倉庫業務を外部に委託する「委託倉庫」の活用が注目されています。委託倉庫を利用することで、企業は物流業務の負担を軽減し、自社のリソースを商品開発やマーケティングなど、より重要な業務に集中できます。

物流の最適化と業務効率化を同時に実現する手段として、委託倉庫の利用は今後さらに重要性を増していくと予想されます。

委託倉庫を利用するメリット

ここでは、委託倉庫を利用するメリットについて、詳しく解説します。

初期投資なし(もしくは少額)で物流機能を強化できる

自社倉庫を運営する場合、新たな倉庫の建設や設備導入に高額な初期投資が必要です。しかし、委託倉庫を利用すると、このような初期投資が不要(もしくは比較的少額)になり、コスト面での負担が軽減できます。

また、倉庫内での作業を物流業務の専門家に任せられるため、効率的かつスムーズな運営が実現します。

繁忙期・閑散期の変動に対応しやすい

委託倉庫を利用することで、繁忙期や閑散期の需要変動に柔軟に対応できる点がメリットです。EC事業では、年末年始やセール期間など特定の時期に注文が急増する一方で、閑散期には出荷量が大幅に減少します。

このような需要変動が起こると、自社倉庫では人員確保が難しくなったり、スペースの稼働率が低下したりするリスクがあります。

一方で委託倉庫では、複数の物流を一括で管理しており需要変動に応じてリソースを調整できるため、無駄なコストを抑えながら効率的な運用ができます。

事業規模の拡大にも対応できる

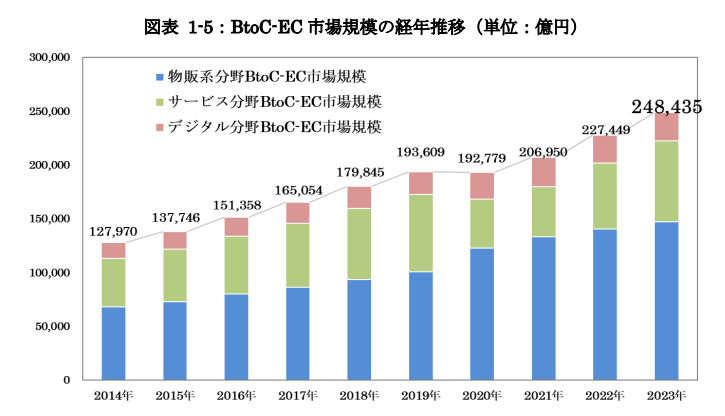

令和5年のEC業界の市場規模は24.8兆円に達しており、競争が激化する中でスムーズに事業拡大できる体制を整えることが重要です。EC事業が成長すると、取り扱う商品の種類が増え、倉庫スペースの圧迫や在庫管理が煩雑になりやすい傾向です。

自社倉庫ではスペース拡大のための追加費用や人材確保が必要になり、さらに運用コストがかさみます。しかし、委託倉庫を利用すれば、必要に応じて倉庫の規模を柔軟に調整できるため、無駄なコストの節約が可能です。

さらに、海外展開を考えている事業者は、現地の物流拠点と連携できる委託倉庫を選ぶことで、スムーズな配送網を確立できるでしょう。

リスクの分散ができる

委託倉庫を活用することで、災害やトラブル時のリスクの分散が可能です。自社倉庫のみで運営している場合、火災や地震などの自然災害が発生すると、在庫損失や出荷遅延といった大きな影響を受ける可能性があります。

しかし、複数の委託倉庫を利用すれば、一つの倉庫が被災しても他の倉庫で代替できるため、業務の継続がしやすくなります。

ただし物流拠点が分散していると、管理コストやオペレーションの手間が増える可能性があるため、委託倉庫の管理体制を事前に確認しておくと良いでしょう。

物流のプロによる業務効率化が図れる

委託倉庫には物流の専門スタッフが在籍しており、効率的な在庫管理や迅速な出荷対応が可能です。また、出荷データの分析を通して在庫回転率の最適化を図れる点もメリットです。

例えば、一部の倉庫ではピッキングロボットを導入し、リードタイムの短縮やコスト削減を実現しています。このような委託倉庫を活用すれば、自社で倉庫運営を行う場合に比べて、業務の精度向上や人件費削減にもつながります。

委託倉庫を利用するデメリット

委託倉庫の利用はメリットがある一方で、デメリットも存在します。導入する際は、以下のデメリットを踏まえておくと、ミスマッチが起こりにくくなります。

コストが継続的に発生する

委託倉庫を利用すると、倉庫費用や運搬費用などの一定のコストが継続的に発生します。特に、委託倉庫を固定費で契約している場合は、商品数が少ない閑散期も倉庫スペースの基本料金が発生するため注意が必要です。

委託倉庫を利用する際は、物理的な費用だけでなく、人的リソースや業務時間も考慮し、物流業務全体の費用対効果を評価することが大切です。

倉庫事業者とのコミュニケーションが必要となる

委託倉庫を効果的に利用するためには、倉庫事業者との密なコミュニケーションが欠かせません。特に、繁忙期や特別なプロモーションを行う際は、迅速な情報共有が求められます。

自社と倉庫事業者との間で情報の伝達に遅れが生じると、配送の遅延や誤発送などのトラブルの原因になります。そのため、倉庫事業者と今後の予定やスケジュールの打ち合わせを定期的に実施し、スムーズな業務運営を確保することが求められます。

自社倉庫と委託倉庫のどちらを利用すべきか

自社倉庫と委託倉庫のどちらを選ぶべきかは、事業規模・コスト・柔軟性・運用負担などの要素を総合的に考慮する必要があります。両者の特徴は、以下のとおりです。

| 自社倉庫 | 委託倉庫 | |

| 初期コスト | 高い | 低い |

| ランニングコスト | 安定 | 変動 |

| 柔軟性 | 低い | 高い |

| 運用負担 | 大きい | 小さい |

| 専門性 | 必要 | 不要 |

| コントロールのしやすさ | しやすい | しにくい |

自社倉庫を利用すべき場合と委託倉庫を利用すべき場合、それぞれのケースについて見ていきましょう。

自社倉庫を利用すべき場合

自社倉庫の利用が適している状況は、以下の通りです。

- 物流量が安定している

- 長期的に見てコスト削減が見込める

- 独自のオペレーションが必要

- 機密性が高い商品を扱う

- 自社の物流ノウハウを蓄積したい

物流量が安定している

需要の波動が少なく物流量が安定している企業では、自社倉庫での運用が適しています。物流量が安定している場合、倉庫の管理が効率的に行え、一定コストでの運営が可能です。

さらに、倉庫の運営を自社で管理することで、状況に応じた柔軟な対応が可能になり、顧客への信頼度も一層高まるでしょう。

長期的に見てコスト削減が見込める

長期的に見てコスト削減が見込める場合は、委託倉庫ではなく自社倉庫の運用がおすすめです。自社で倉庫を運営する際、倉庫の購入や設備投資には初期費用がかかりますが、安定した運営が継続できれば、コスト削減が期待できます。

さらに、物流業務を自社で一元管理することで、業務の効率化や人件費の削減につながるため、長期的な視点でコスト削減が実現できるでしょう。

独自のオペレーションが必要

保管する商品に対して独自のオペレーションが必要な場合も、自社倉庫で管理する方が良いでしょう。例えば、特殊な梱包や商品管理が必要な場合、外部倉庫では柔軟な対応が難しいケースがあります。

自社倉庫で管理することで独自の業務フローを組み込みやすく、商品の特性に合わせた管理が可能です。また、特殊なニーズにも細やかにカスタマイズできるため、柔軟で効率的な運営が実現できます。

機密性が高い商品を扱う

個人情報を含む書類や貴重品など機密性が高い商品を扱う場合も、自社倉庫の運営が向いています。外部委託をする際、委託先によっては情報漏洩やセキュリティリスクが伴う可能性があるからです。

自社の物流ノウハウを蓄積したい

自社の物流ノウハウを蓄積したい企業も、自社倉庫を活用すると良いでしょう。倉庫運営を自社で行うことで物流に関する経験や知識が得られ、効率的な運営や課題解決に役立てることが可能です。

独自の運用で顧客に品質の良い商品を届けられれば、企業の信頼性が高まりリピート購入の促進にもつながります。

委託倉庫を利用すべき場合

ここでは、委託倉庫を利用するべき企業の特徴を解説します。

- 荷量の波動が大きい

- 初期費用を抑えたい

- 人員の確保・管理が難しい

- 企画など本業に集中したい

- 全国に迅速に配送したい

荷量の波動が大きい

需要の波が大きく季節によって出荷量が大きく変動する場合は、委託倉庫の活用が効果的です。外部倉庫では需要に応じて柔軟に保管スペースを調整できるため、ピーク時に対応できる余裕を持たせつつ、閑散期にはコストを抑えることが可能です。

これにより、無駄な固定費を削減し、効率的な運用が可能になります。

初期費用を抑えたい

初期費用を抑えて物流を運営したい企業は、委託倉庫を活用することで大きな設備投資をせずに事業をスタートできます。物流代行サービスの中には、1個からや、小ロットの発送に対応した従量課金制の事業者も多数存在します。

特に、スタートアップや小規模事業者にとって初期費用を抑えられるため、コスト負担を軽減しながら事業を拡大できる点がメリットとなるでしょう。

人員の確保・管理が難しい

倉庫スタッフの人員確保や管理が難しくなった場合も、委託倉庫を活用がおすすめです。外部倉庫には経験豊富なスタッフが揃っているため、採用や教育の手間を省き、スムーズな物流体制を維持できます。

企画など本業に集中したい

企画など本業に集中し事業成長を加速させたい企業も、委託倉庫の活用が適しています。倉庫管理や配送業務を外部に任せることで、商品企画やマーケティングなどの重要な業務にリソースを集中できます。

その結果、企業は自社の強みを最大限に生かし、競争力を高めることが可能です。

全国に迅速に配送したい

全国に迅速に配送したい企業には、委託倉庫の利用がおすすめです。委託倉庫先ではさまざまな運送事業者と契約を結んでいるため、広範囲にわたる配送網を活用できます。

さらに、運送事業者と特別契約を結んでいる場合、自社で発送するよりも配送料が抑えられることもあります。これによりコスト削減が実現し、リードタイムも短縮されるため、顧客の満足度の向上も期待できるでしょう。

委託倉庫に発生する費用

ここでは、委託倉庫に発生する費用として、倉庫保管のみを利用する場合と倉庫保管+物流を委託する場合に分けて解説します。

倉庫保管のみを利用する場合の費用目安

倉庫保管のみを利用する場合の費用目安は、以下のとおりです。

| 保管量の種類 | 月額費用の目安 |

|---|---|

| 1坪あたりの保管料 | 2,800円~7,000円/月額 |

| 1パレットあたりの保管料 | 3,000円~9,000円 |

| 冷凍倉庫の保管料 | 4,000~7,000円 ※温度管理が必要な場合は、別途光熱費がかかる場合があります。 |

| 危険物倉庫で保管する場合の保管料 | 4,000円~ |

委託倉庫の保管量は、立地によって賃料が大きく異なるため、コストと利便性のバランスを考えることが大切です。また、常温保存や冷凍、冷蔵倉庫といった倉庫環境によっても料金が変動するため、平均的な目安として参考にしてください。

さらに、倉庫保管にかかる費用は、事業者に貸し出す単位によって異なります。次の章では、保管料の単位や計算方法について詳しく解説します。

個建て

個建てとは、保管する荷物の個数に応じて保管料を計算する方法です。商品1個あたりの単価に対し、実際に倉庫に保管されている荷物の個数を掛けて保管料を算出します。

| 保管料=商品1個あたりの単価×保管個数 |

個建ては商品の種類が少なく、サイズが均一な商品に適しています。計算が簡単でコストの予測がしやすい反面、大量の在庫を持つ企業や需要変動の大きな商品は、コスト管理が難しくなるため注意が必要です。

坪建て

坪建ては、倉庫の広さを「坪」単位で計算する料金形態です。1坪(約3.3平方メートル)に設定された坪単価に、使用した坪数を掛けて算出します。

| 保管料=使用坪数×坪単価 |

坪建てには、実際に使用した坪数に応じて計算される「使用坪契約」と、あらかじめ決められた坪数に応じて固定料金が請求される「固定坪契約」があります。坪建ては、さまざまなサイズや形状の荷物に対応できるため、特に多様な商品を扱う企業にとって便利な料金形態です。

パレット建て

パレット建ては、パレット(荷物を積むための台)を基準にした料金形態です。契約時に設定されたパレットの単価に基づき、算出します。

| 保管料=保管パレット数×パレット単価 |

パレット建ては、大量の荷物を効率的に管理したい企業に適した方法です。また、荷物量が増えた場合は、個建てからパレット建てへ切り替えることで、1個あたりの保管コストを抑えられる可能性があります。

重量建て

重量建ては、保管する商品の重量を基準にした算出方法です。

| 保管料=総重量×単価 |

例えば、総重量が1,000kgで単価が100円/kgの場合は、次のように計算されます。

1,000kg×100円/kg=100,000円

特に、液体や粉状の製品など、容量に比べて重量が大きい荷物に適しています。ただし、倉庫の床には耐荷重制限があるため、特定の荷物は保管が制限される場合があります。

容積建て

容積建ては、荷物の容積(体積)基づいて保管料を算出する方法です。

| 保管料=容積(m³)×単価(円/m³) |

例えば容積が10㎥で単価が2,000円の場合、保管料は次のように計算されます。

10m³×2,000円/m³=20,000円

容積建ては、大型の荷物やコンテナで輸送される貨物に適した料金形態です。荷物の容積を正確に測定する必要があるため、不均一な形状の荷物を扱う場合は、計算が複雑になることがあります。

また、容量が大きく重量が軽い荷物の場合は、他の料金体系に比べて割高になる可能性もあるため、コスト面での検討が必要です。

倉庫保管+物流を委託する場合の費用目安

倉庫保管と物流サポートを同時に委託する場合の費用目安は、以下のとおりです。

| 保管料の種類 | 費用の目安 |

| 入庫料・ピッキング料 | 10円〜30円程度/個 |

| 検品料 | 10円〜100円程度/個 |

| 梱包料(段ボールの場合) | 150円~300円程度/個 |

| 配送料(段ボール1個あたり) | 150円~300円程度/個 |

| 倉庫保管料(坪単価の場合) | 月額2,800〜7,000円程度/坪単位 |

| システム利用料 | 月額10,000〜50,000円程度 |

※上記費用はあくまで目安となります。

上記金額に加えて、流通加工(ラッピング、タグ付けなど)が必要な場合は、オプション料金が発生することがあります。委託先の中には、ロボットを活用しスムーズなピッキングや迅速な発送を実現する自動倉庫を備えた事業者もあります。

補足:「倉庫保管料」は料金体系によって異なる

倉庫保管料は、保管料の算出方式によって異なります。物流業界では1ヶ月を3つの期間に分けて保管料を算出する「三期制」が一般的です。

三期制の場合、3つの期間は次のように分けられます。

- 1期(1日~10日)

- 2期(11日~20日)

- 3期(21日~末日)

三期制では、以下の算出方法が一般的です。

| 保管料=(各期末までの保管在庫数+当月入庫数)✕ 保管単価 |

保管単価(個建て)が150円の場合、それぞれの期間における保管料の計算式は以下のとおりです。

【計算方法の例】

| 一期末:繰越在庫数20個・出庫数5個 | 保管料=(20+0)×150=3,000円 |

| 二期末:前期在庫数15個・入庫数15個 | 保管料=(15+15)×150=4,500円 |

| 三期末:前期在庫数30個・入庫数25個・出庫数30 | 保管料=(30+25)×150=8,250円 |

三期制による計算では、前期からの繰り越し在庫数と期中の入庫数で保管料が算出されます。上記の場合、三期末の時点で次期の繰越在庫が25個となり、在庫数は55個として計算されます。

委託倉庫の代表的なサービス

ここでは、安心して預けられる委託倉庫として代表的なサービスを紹介します。

株式会社ギークプラス:自動化ロボットで人件費の削減とリードタイムの短縮を両立

ギークプラスは、自動化製品を活用した物流代行サービス(倉庫保管+物流)を展開しています。倉庫にはピッキングロボットをはじめ、棚入れ、仕分け作業にも自動化機器を導入しています。

そのため充実した設備で人的ミスを減らしつつ、リードタイムの短縮や誤出荷の防止を実現します。

また、利用分に応じた従量課金制も採用しているため、コストを抑えつつも一定の品質を保つことが可能です。

事業成長に伴い物量が増えコア業務に集中できない場合や、コストを抑えながら高品質な物流を委託したい場合におすすめのサービスです。

【ギークプラスがおすすめの企業】

- 事業成長に伴い物量が増え、コア業務に集中できない

- 物流がさらなる事業拡大の足かせになってしまっている

- コストを抑えつつも、高品質な物流業務を委託したい

| 株式会社ギークプラス | |

| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー26階 |

| 公式サイト | https://www.geekplus.jp/ |

| 特徴 | ・倉庫に自社開発のピッキングロボットをはじめ、棚入れ、仕分け作業にも自動化機器を導入している ・従量課金制も採用しているため、コストを抑えられる |

| 費用 | 要問い合わせ |

SBSロジコムの3PL事業:企業の物流業務を一括で請け負う

SBSロジコムでは、3PL(サードパーティロジスティクス)事業として、倉庫管理にとどまらず、企業の物流業務全般を一括で委託できるサービスを提供しています。具体的には、在庫管理、入出荷、配送に加え、必要に応じて返品対応までの対応が可能です。

全国に多数の倉庫を保有し、ワンフロアあたりの床面積が広い点が特徴です。各倉庫の紹介ページでは、物流倉庫の基本スペックや空きスペースの有無、マテハン機器の導入状況、過去の取り扱い実績などが確認できます。

また、倉庫によっては内覧も可能なので、自社の物流規模や事業内容に適した委託先を見つけやすいでしょう。

【SBSロジコムがおすすめの企業】

- 物流のリードタイムを短縮したい企業

- 在庫管理を効率化し、過剰在庫を減らしたい企業

- 倉庫内の物流を一括で委託したい企業

| 企業名 | SBSロジコム株式会社 |

| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階 |

| 電話番号 | 03-6772-8204 |

| URL | https://www.sbs-logicom.co.jp/sbslgcm/location/ |

| 費用 | 詳細は要問い合わせ |

楽天スーパーロジスティクス:梱包のカスタマイズにも対応可能

楽天スーパーロジスティクス(RSL)は、「入荷・納品・出荷指示、出荷」を代行するサービスです。楽天市場の公式物流サービスのため、楽天市場に出店している企業との相性が良く、受注システムと連携して自動的に出荷処理ができ、スムーズな物流運用が可能です。

荷物は仕入れ先またはメーカーから直接倉庫に納品でき、広大な倉庫で安全に保管します。倉庫内作業ではオプションを多数取り揃えている点が特徴です。

商品期限(消費期限)管理だけでなく、ギフトラッピング、チラシ・販促物の封入作業など細かな流通作業も一つ一つ丁寧に行います。

【楽天スーパーロジスティクスがおすすめの企業】

- 楽天市場に出店しており、物流業務を効率化したい企業

- 迅速な発送で顧客満足度を高めたい企業

- 物流面のコストを見直したい企業

| 企業名 | 楽天スーパーロジスティクス株式会社 |

| 住所 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 |

| 電話番号 | 050-5581-8755 |

| URL | https://logistics.rakuten.co.jp/ |

| 費用 | 例:80サイズの場合 在庫保管料:19円 出荷作業料:80円 資材料:39円配送料:380円(全国一律) |

クラウドロジ:サブスク・リピート通販・D2C企業向けに最適な物流サービス

クラウドロジは、サブスク・リピート通販・D2C企業向けに倉庫とWMSをセットで提供する物流サービスです。全国にある複数の提携倉庫とネットワークを構築しており、事業成長による出荷数の増加にも対応できます。

対応商材には、健康食品をはじめ化粧品、雑貨、アパレル、食品など幅広い商品の保管が可能です。また、独自WMSを活用することで拠点分散にも対応できるため、災害時のリスクを軽減し発送から到着までのリードタイムの短縮が図れます。

D2C導入実績600社、ポストインサイズの出荷実績400万件と、サブスクリプション型やリピート通販の物流ニーズにも幅広く対応しています。

【クラウドロジがおすすめの企業】

- ポスト投函サイズの配送が多い企業

- オリジナル資材で差別化を図りたい企業

- 拠点分散の保管でリスクを避けて運用したい企業

| 企業名 | スタークス株式会社 |

| 住所 | 東京都品川区西五反田1丁目30−2 ウィン五反田ビル4階 |

| 電話番号 | 03-5719-5377 |

| URL | https://starx.co.jp/ |

| 費用 | 詳細は要問い合わせ |

日本通運の倉庫保管サービス:コスト削減を実現する最適な物流ソリューション

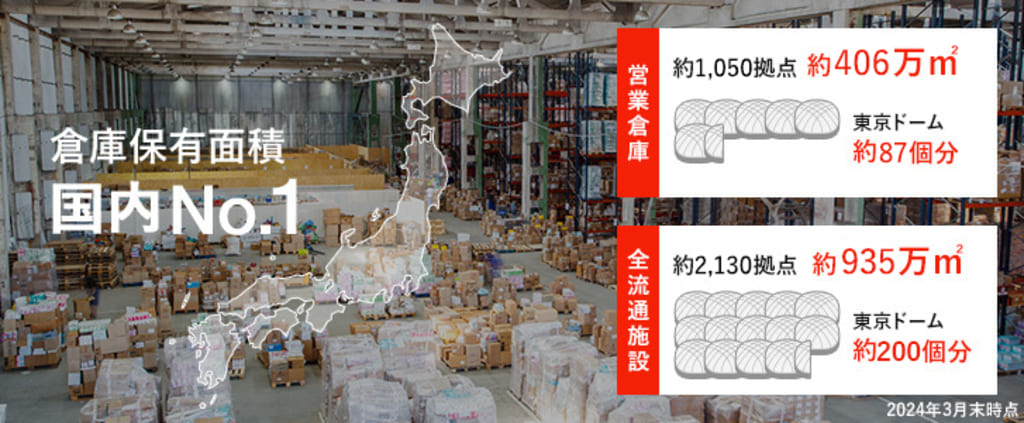

日本通運では、国内No.1の倉庫面積と広範なネットワークを誇り、約2,130拠点の流通施設を展開しています。全流通施設の面積は東京ドーム約200個分に達し、規模の大きさが特徴です。

委託倉庫では、在庫保管からピッキング、梱包、共同配送など幅広く対応しており、特に物流コストを抑えたい中小企業におすすめです。倉庫内では付加価値の高いサービスを強みとしており、セット組作業やギフト包装、組み立て作業などの流通加工に加え、通電検査や検針検査などの商品の特性に応じた検品検査も行います。

日本通運の倉庫施設を貸倉庫として借りられるため、初期投資を抑えた運営が可能です。

【日本通運の倉庫サービスがおすすめの企業】

- 物流コストを抑えたい中小企業

- スムーズな発送で顧客に安心感を与えたい企業

- セキュリティ対策が万全な倉庫を探している企業

| 企業名 | 日本通運株式会社 |

| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 |

| 電話番号 | 03-5801-1111 |

| URL | https://www.nittsu.co.jp/ |

| 費用 | ※従価従量制 詳細は要問い合わせ |

ニチレイロジグループの保管事業:徹底した温度・品質管理が可能

ニチレイロジグループでは、北海道から九州まで全国80カ所に保管型物流センターを設置しています。ニチレイグループならではの製氷、冷蔵技術を活かしたきめ細やかなサービスが特徴です。

年間約5,000社が利用するこのサービスでは、入出庫から通関業務、流通加工に至るまで幅広いサービスを提供しています。特に、商品の特性に合わせた温度管理に強みを持ち、「凍結」「解凍」「軽加工」などの流通加工も可能です。

徹底した品質管理により、入庫時と変わらない鮮度を維持したまま商品を届けられるため、食品や生鮮所品を扱う企業にとって信頼性の高いパートナーとなるでしょう。

【ニチレイロジグループがおすすめの企業】

- 食品の加工や仕分けを効率的に進めたい企業

- 徹底した温度管理を求める企業

- 海外展開を見据えて物流体制を整えたい企業

| 企業名 | 株式会社ニチレイロジグループ本社 |

| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-23 |

| 電話番号 | 03-6378-7176 |

| URL | https://www.nichirei-logi.co.jp/business/storage.html |

| 費用 | 詳細は要問い合わせ |

まとめ:委託倉庫の活用で物流負担を軽減しよう

本記事では、委託倉庫と自社倉庫の違いや、導入のメリット、デメリットについて解説しました。委託倉庫を利用する際は、自社が扱う商品の特性に応じた倉庫を選ぶことが大切です。

また、人的コストや配送コスト、作業時間も含めて物流に関わるコストを試算し、物流量に応じた料金体系を選ぶことで、費用対効果を高められます。

委託先にはさまざまな特徴があるため、自社のニーズに合った委託倉庫を上手に活用し、物流の負担を軽減しましょう。